日本生物学オリンピック カテゴリの記事

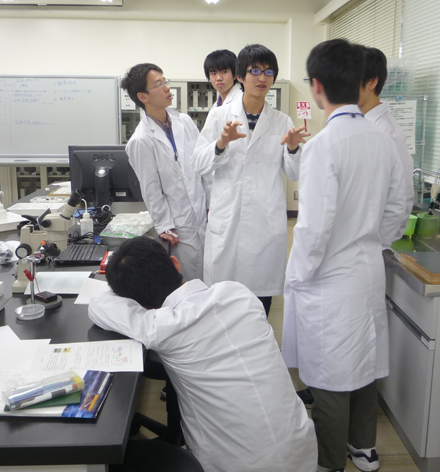

平成28年1月24日(日)に、埼玉県行田市にある埼玉県総合教育センターにて、高校教員対象の科学五輪研修会が行われた。生徒が大学入試に追われ、高等学校も入学選抜試験が間近 ということもあって、物理5名・化学6名・生物4名の受講者を対象に実施された。しかし、実習を行うに当たっては、少人数の方が密度の高 い研修会ができるので、終始和やかな雰囲気で実施する事ができた。

9時半から11時半まで、IBOの歴史に始まり、JBOの歴史、国内選抜試験日の変化、各回の様々なエピソード等について説明し、メダ ル獲得の変化と各国の取り組み、日本の取り組みについても説明した。また、生徒をどのように指導すると良いのかについても説明した。日本 代表生徒を指導するには、代表にするための指導をするのではなく、一人の研究者を養成する事を目標にすることで、たまたま代表生徒が育つということを説明した。

午前は更に1時間程ツバキの葉の切片作成技術を伝授した。午後は、ツバキの葉の切片観察とスケッチの実習を行った。スケッチに関して は、実際に体験をしなければ中々上達しないことを実感してもらった。更に、葉の裏面にある孔辺細胞の観察も行った。始めは孔辺細胞の区別がつかなかったが、次第に孔辺細胞が見えるようになり、孔辺細胞の大きさについて理解することができた。合計6時間の研修は、充実した時間となったことを受講者から聞き、実施した側としても満足のいくものであった。

(文責 JBO教育支援部会主査 石井規雄)

ニュース, 国際生物学オリンピック, 日本生物学オリンピック

生物学オリンピック問題集 [実験編] が出版されました。

国際生物学オリンピック日本委員会、筑波大学問題集[実験編]編集委員会

野村港二(筑波大学教授)、岩本浩二(筑波大学准教授)編

B5判,248頁 2015/09/18発行 ¥ 2,592 ISBN 978-4-86399-316-7

◆ 2009年に筑波大学で開催された「国際生物学オリンピック日本大会」(IBO 2009)および過去の大会で出題された実験課題の問題解説集です。

◆ 各問題の出題意図や問題の背景(生物学的意義,理論的背景),観察のポイント,材料の選択や実験のコツがわかりやすく解説されています。

◆ IBOを目指す中高生には格好の手引書,中高の理科(生物)教員には実験授業・指導のヒントとなる1冊。保護者の方々にもおすすめです!

◆ 実験動画の一部が下記サイトでウェブ配信されています。

https://www.igakuhyoronsha.co.jp/5000/?ISBN=978-4-86399-316-7

生物学の実験操作の基本

- 顕微鏡の操作:2015本選・ 予備体験のテキストに詳しく説明しています。

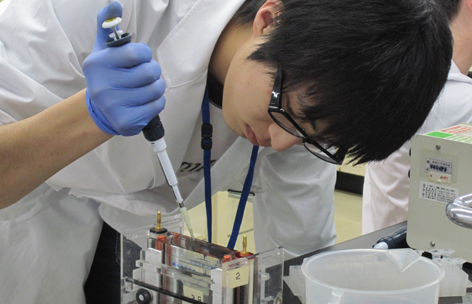

- ピペット操作と電気泳動:2014 年のつくば大会での予備体験を参照してください。

- 国際生物学オリンピックで想定している実験操作のリストは IBOガイドブックの添付II 「実験問題のための基礎技能」に掲載されています。

2015年7月にデンマークで開催される国際生物学オリンピック世界大会の日本代表を選抜する試験を2015年3月21日(土・祝)に実施しました。

代表選抜試験に出題された問題および解答例・解説を公開します。

スペイン(カナリー諸島) ベトナム ベラルーシ

ポーランド デンマーク イタリア

モンテネグロ チェコ ロシア

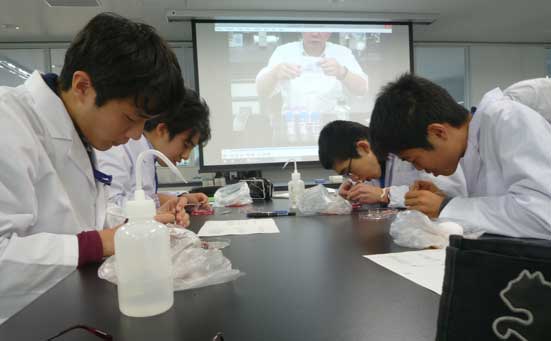

国際生物学オリンピック2015 デンマーク大会日本代表候補15名を対象にして 2014 冬期特別セミナーを開催しました。

日程:2014年12月24日(水)~12月26日(金)

場所:東京大学 駒場キャンパス

指導責任者:斎藤淳一(JBO委員 東京学芸大学附属国際中等教育学校 教諭)

目的

-

-

- 最先端の講義や実験を通して書籍では得ることができない生物学の醍醐味を知る。

- 生態学や統計学など学校の授業で学ぶ機会の少ない分野の理解を深める。

- 実験結果より統計処理を含めたデータ処理を行う。

- 合宿形式のセミナーを通して互いに交友を深め、切磋琢磨する機会を得る。

-

担当者

講師

-

-

- 浅島 誠 東京大学特任教授(JBO委員長)

- 嶋田正和 東京大学教授

- 松田良一 東京大学教授 (JBO運営委員)

- 八畑謙介 筑波大学講師

- 笹川 昇 東海大学准教授(JBO運営委員)

- 和田英治 東京大学総合文化研究科

-

TA

-

-

- 澁谷 朋子 東海大学生命化学科 3年

- 矢野 遥香 東海大学生命化学科 3年

- 岩間 亮 東京大学農学生命科学研究科

-

主なプログラム

1). 統計学実習・講義・演習

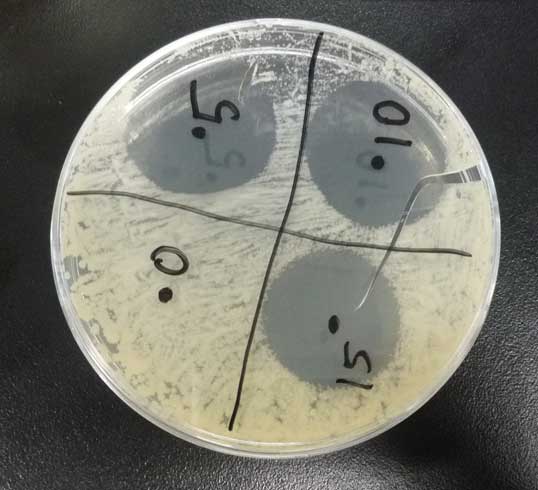

2). 微生物学実験・データ処理

3). 筑波本選の振り返り

4). 細胞培養の見学(ニワトリ胚の解剖)

スケジュール

●12月24日(水)【第1日目】

9:10~ 9:50 オリエンテーション 3号館113教室

10:00~12:30 生物統計学 1.2 嶋田正和先生 情報教育棟中演(E42)

テキスト『統計の基礎−考え方と使い方』

12:30~13:30 昼食

13:30~16:00 生物統計学 3.4 嶋田正和先生 情報教育棟中演(E42)

18:00~ 夕食 ミーテイング・懇談会・自由時間

22:00 入浴:就寝

生物統計学の実習

生物統計学の実習

●12月25日(木)【第2日目】

7:00 起床後朝食

8:10 宿舎出発

9:00~12:00 微生物講義実験I: 笹川 昇先生 21KOMCEE(3F)新生命科学実験室

12:00~13:00 昼食

13:00~16:00 微生物学講義実験II: 笹川昇先生 21KOMCEE(3F)新生命科学実験室

16:00~18:00 つくば大会本選振り返り 八畑謙介先生 3号館113教室

18:30~ 夕食 ミーテイング・懇談会・自由時間

22:00 入浴・就寝

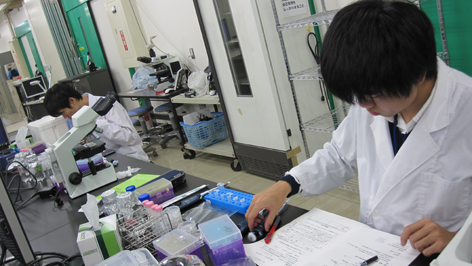

微生物学実験 つくば大会本選について

●12月26日(金)【第3日目】

7:00 起床後朝食

8:10 チェックアウト後宿舎出発

9:00~12:30 微生物学講義実験III: 笹川昇先生 21KOMCEE(3F)新生命科学実験室

12:30~13:30 昼食

13:30~15:00 細胞培養実習(松田良一先生担当)見学

15:00~15:30 まとめ/閉会 3号館113教室

15:30 解散

微生物実験 大学での昼食

ニワトリの胚をつかった実験

ニワトリの胚をつかった実験

IBOの運営委員会(Advisory Board Meeting)が、2014年11月6日から8日まで 事務局のあるプラハのカレル大学で開催され、日本からは 松田・齋藤 両JBO委員が出席しました。

IBOの運営委員会(Advisory Board Meeting)が、2014年11月6日から8日まで 事務局のあるプラハのカレル大学で開催され、日本からは 松田・齋藤 両JBO委員が出席しました。

国際生物学オリンピックの国際大会の運営にかかわる重要な事項は この会議で審議され決定されています。日本から提案した国際大会での教育セッションの開催は IBOに参加した代表生徒のOB/OGのその後の活躍の調査結果の発表など インドネシア大会でも その意義を高く評価されました。来年以降の国際大会(2015:デンマーク、2016:ベトナム)でも継続してセッションが組織されることになっています。

標記シンポジウムが下記の要領で開催されました。

- 日時:2014年10月19日(日) 13:30~17:00

- 場所:東京理科大学 神楽坂校舎 1号館17階 記念講堂

参加は無料ですが、メールで申し込む必要があります。

東邦大学にて第二回特別教育を開催しました。

日程・会場

2014年4月27日(日)午前9時 ~ 4月29日(月)午後6時

東邦大学理学部生物学科

担当

藤崎 真吾 教授、後藤 勝 講師、松本 紋子 講師

村本 哲哉 講師

長谷川 雅美 教授

TA

川上 直輝、金子 亮介、原 司、岩間亮、中山敦仁、岩出 結実、石川 恵、嵯峨 幸夏、笹木 優

JBO委員

齋藤淳一 東京学芸大学附属国際中等教育学校 教諭(JBO運営委員)

内容

分子生物学・生化学実習:

-

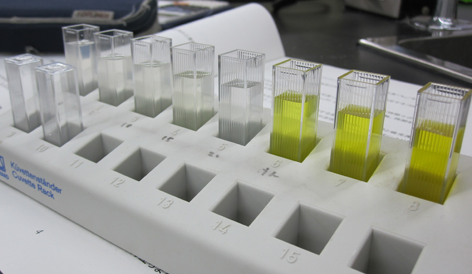

- (1) ニワトリ卵白からのリゾチームの精製および電気泳動による分析 :陽イオン交換カラムを用いて、ニワトリの卵白からリゾチームを精製する。吸光度測定およびSDS-PAGEにより、目的タンパク質の確認をおこなう。

- (2) 大腸菌のβ-ガラクトシダーゼ活性測定 実習概要: 誘導物質を加えた培地および対照培地で大腸菌を培養し、β-ガラクトシダーゼ活性を吸光光度法により測定する。

細胞生物学実習 実習概要:

-

- 分化を誘導した細胞が、シグナルへ向かって運動する走化性現象や細胞間相互作用の観察を通して、生きた細胞の取り扱いや観察方法の基本技術を学ぶ。

細胞生物学実習

-

- 細胞間相互作用の観察(実習)

-

- 発生分化における遺伝子発現動態のイメージング解析(講義)

- 走化性を示す細胞の観察(実習)

節足動物の生息環境と形態的特徴 アリの行動

-

- 1.【講義】動物の社会

-

- 動物の社会を理解する上での研究について、

TEDのプレゼンテーション (Moral Behavior in Animals, by Francis de Waal.)

-

- を試聴することを交えながらの講義を聞いた。

2.【実習】動物の形態の共通性と多様性

-

-

- 1) 甲殻類の形態学的多様性 土壌、淡水、海浜環境に生息する等脚類、端脚類のそれぞれ2種を双眼実体顕微鏡により観察・スケッチし、それらの基本形態と多様性を理解した。

-

-

-

- 2) クモ類の形態学的多様性

-

-

-

- 3) アリ類の形態

-

-

-

- クモとアリの中から1種ずつ選択し、それらを双眼実体顕微鏡により観察・スケッチし、形態を理解した。

-

-

-

- 4) アリ類の種多様性 同定済み標本を用いて、同定された種名を図付き検索表により再確認した。また、アリゾナ大学が整備している “

-

Tree of Life Project Home Page (http://tolweb.org/tree/)

-

-

- ”を用いてアリ科やその亜科の位置づけについての講義を聞いた。

-

3.【講義】アリの社会

Deborah Gordon氏によるTEDプレゼンテーションのビデオ (The Emergent Genius of Ant, Colonies, by Deborah Gordon)を視聴し、アリの集団サイズと役割分担についての知見を学んだ。

4.【実習】異種のアリの闘争行動は群れのサイズに影響されるか?

社会性を持つ生物であるアリを用いた「集団の規模」が闘争にどのような影響をあたえるのか、について考えた。まず、「自身が闘争を行うか否かの判断に所属集団の規模が関与するか」を確かめる実験デザインを各自考えた。また、この仮説検証のために実際に行われた研究データを提示してもらい、活発な議論の末、測定する項目を定めてデータを解析した。

特別教育の様子

国際生物学オリンピック2014 インドネシア大会日本チーム(2014年3月21日の代表選抜試験により決定)を対象にして 以下のように東邦大学にて第一回特別教育を開催しました。

日程・会場

2014年3月24日(月)午前10時 ~ 3月26日(水)午後4時

東邦大学理学部生物学科

〒274-8510 千葉県船橋市三山2-2-1

http://www.toho-u.ac.jp/

担当

長谷川雅美 東邦大学理学部生物学科 教授

高橋秀典 東邦大学理学部生物学科准教授

成末憲治 東邦大学薬学部講師

阿部晴恵 新潟大学農学部助教

JBO委員

浅島 誠 東京大学 特任教授(JBO委員長)

石和貞男 お茶の水女子大学 名誉教授(JBO運営委員長)

齋藤淳一 東京学芸大学附属国際中等教育学校 教諭(JBO運営委員)

笹川 昇 東海大学工学部生命科学科 准教授(JBO運営委員)

長谷川仁子 静岡県立清水東高校 非常勤専門講師(JBO運営委員)

内容

植物生理学、生態学 高橋 秀典

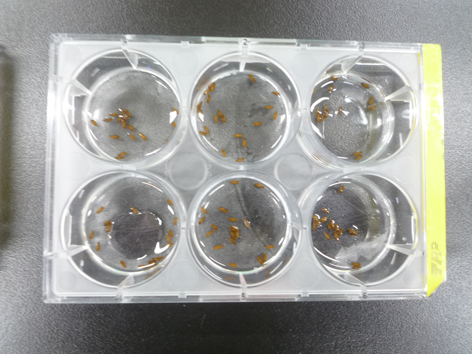

レタスの種子発芽と光の影響の観察

-

- 赤色光や近赤色光がレタスの種子の発芽に与える影響を評価する実験を行った。実験は、種子20粒を十分に吸水させた後、(1)D(暗黒)、(2)FR(遠赤色)照射、(3)R(赤)照射、(4)R→FR照射、(5)R→FR→R照射を行った後一晩培養した。この実験では、最後に当てた光の色が発芽の有無を決定し、赤色光を照射した場合に発芽する結果が得られるはずである(結果は翌日)。自然界でのこの意義は葉の吸収スペクトルを考えると、説明することができる。一般に葉は青色と赤色の光を吸収するため、植物が生い茂る条件では地表には遠赤色光が降り注ぐ条件となる。つまり、種子にとっては発芽しないほうが良い指標として遠赤色光を使用していると考えられる。一方、赤色光が地表に降り注ぐ条件ではその逆である。

-

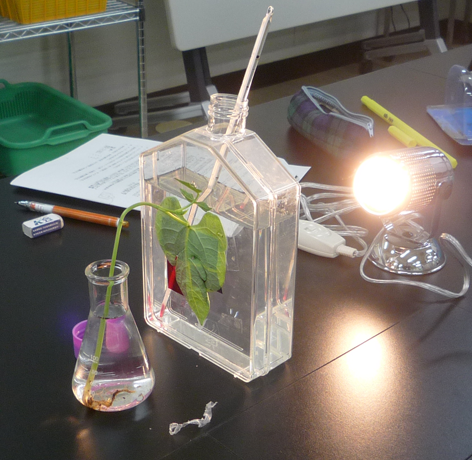

- オオカナダモを材料として用いて、光が光合成に必要なことを確かめる実験を行った。実験概要は、二酸化炭素を吹き込んで酸性にしたBTB溶液(黄色)を5本用意し、(1)何も入れない、(2)オオカナダモを入れる、(3)オオカナダモを入れて試験管にアルミホイルを巻く、(4)何も入れずにアルミホイルを巻く、(5)温度計を入れる、の各試験管の条件を作る。光源を当てて、3〜4時間ほど置いた後、試験管内の様子を見た。その結果、(2)のみの条件でBTB溶液が黄色から青色になっていた。

- この実験では、対照実験 (3)の重要性を考えることが出来る。(2)で青色に変化したことがオオカナダモの光合成によるものなのか、オオカナダモの光合成以外の反応によるためなのかを判断するのに(3)の設定が必要になる。

インゲンを用いた光合成実習

-

- インゲンの葉を材料として、光合成に最も有効な光の色を調べること、および、光照射部位に光合成によりデンプンが新たに合成されること、を目的に実験を行った。教科書的には赤色、青色の光で活発に光合成が行われていると記載されるが、今回の結果では青色の光を当てた場合にデンプン合成量が少なかった。この理由はいくつか考えられるが、(1) 青セロハンの光透過率が低く、赤セロハン通過時と青セロハン通過時でエネルギーの強さが違ったかもしれない、(2) そもそも電球が青領域の波長を含む量が少ない、などが挙げられる。

-

- また、このデンプンが新たに合成されるかどうかの実験においては、各々が考える対照実験を行い、その実験を発想するに至った経緯、得られた結果を発表した。

- ヨウ素デンプン反応を行うために抽出したクロロフィル溶液にLEDを当てて、その色を確認したところ、赤色になっていることが観察された。この色は葉に直接LEDに当てても見られなかった。この理由は、葉では励起されたエネルギーが次の過程に移動するが、抽出クロロフィルでは励起エネルギーrの供与先がないため、蛍光としてエネルギーを発しているためと考えられる。

葉緑体の光定位運動の観察

- 光の強弱で、細胞内での葉緑体の分布が変化するかどうかを観察することを目的に実験を行った。その結果、光を強くすると葉緑体が動いて細胞壁側面に並ぶ様子を観察することができた。

生物顕微鏡の操作をマスターする 成末 憲治

ウニの発生過程の観察

-

- 卵と精子の形成、受精機構、多精拒否機構(遅い多精拒否機構、早い多精拒否機構)、精子の構造、ウニの発生過程、卵の構造と卵割過程、ヒトの発生過程などの講義を受けた。

-

- 基本的な明視野顕微鏡の扱い方を昨日に続いて復習し、接眼ミクロメーターの実長測定を行い、自身の髪の毛の太さを練習として測定した。その後、ウニの受精卵、4細胞期、胞胚期、原腸胚期、プルテウス幼生の各固定サンプルを観察し、それぞれの形態を観察した。

ゾウリムシの観察

-

- ゾウリムシの基本的な構造、細胞内消化、細胞外消化、ヒトの消化系、抗生物質、細菌の細胞壁の構造、動物の排出器、細胞の浸透圧などの講義を受けた。

- ゾウリムシを含む液体に脱脂粉乳、コンゴレッド、および、メチルセルロースを加えて、明視野顕微鏡下で観察し、ゾウリムシの食胞の様子を確認した。また、ゾウリムシを詳細に観察し、各小器官が見られるかどうかについて確認した。第3の課題として、酢酸オルセイン染色液で染色し、ゾウリムシの核を観察した。次に、塩化ニッケル溶液によりゾウリムシの繊毛の動きを妨げ、終濃度75 mMマンニトールの存在下、非存在下における収縮胞の収縮周期を測定した。各々の生徒が得たデータを用いて、統計解析演習(今回は得られた実験結果からウェルチ検定の演習になった)を行い、計算手法やその取り扱いに慣れた。

火山島の生態系 長谷川 雅美、阿部 晴恵

-

- まず、地球上の大陸はどのように形成されたのか、についての考察を行った。現在の地球の様子を考えると、島が大陸の付属物のような感じを受けるが、実際は多数の島が集合することにより大陸ができたと考えることが出来る。その(火山)島が出来る場所は海嶺、大陸プレートの沈み込み、ホットスポットであるが、この島に生物が住み着き現在いる種数を考える場合、「移入」「絶滅」「種分化」を導入し、

-

- 種数 = 移入 – 絶滅 + 種分化

-

- であるとする。この中で、絶滅率が面積に依存すると考え、種数-面積曲線がMacArthurとWilsonにより考案された(平衡理論、当時は種分化は考慮されていなかったが)。この理論は島の様々な要因を一括りにして、種数が面積に依存することを定式化した点が革命的であった。

-

- 海洋島と陸橋島では生物相が異なるが、それは平衡種数までにいたるプロセスが異なることに由来すると考えられる。海洋島では僅かな種数が移入することが予想され、陸橋島では大陸の一部で移入数は大きいと予想されることが大きな理由の1つである。いずれにせよ、大陸の生物相とは非調和な生物種が島には形成されることになるが、基本的には大型の生物ほど小型に、小型の生物ほど大型に進化する傾向にあるといえる。

-

- Google earthを用いて、地球上の島がどのような分布をしているのかを確認した。

生物多様性の生態学的研究

- 2000年8月に大規模な噴火を起こした伊豆諸島三宅島における生態系の変化が様々な生物群の研究チームにより記録されてきた。今回は土壌動物研究チームにより2012年9月に行われた調査で得られたサンプルを利用した。サンプルは落とし穴トラップにより採取された土壌動物群であり、各々の生徒が課題で与えられた内容からサンプリング地点を選択し、土壌動物群の分類を行った。その結果から、噴火が土壌動物に対してどのような影響を与えたのかを議論した。

火山噴火による生態系への影響に関する講義

-

- 実際に、三宅島の噴火をテーマにした研究で長谷川先生、阿部先生が行われてきた内容の講義を行っていただいた。

特別教育の様子

IBOはなぜ必要か?

わが国では教育機会の平等と「落ちこぼれ」防止を念頭に教育政策が進められてきた。その一方で特定分野における才能の発掘と育成はス ポーツ分野あるいは芸術分野にとどまり、学問分野では国レベルでの取り組みは十分とは言えなかった。しかし、IBO加盟国では科学技術が その国の産業力の根幹を成すとの認識から、それを支える次世代層の科学教育に力を注ぎ、生物学における突出した才能の発掘と育成に並々な らぬ力を注いでいる。科学分野における才能を個人の属性に帰するのではなく、社会で共有財産として育てていこうという発想である。日本に おいてもJBOが発足して以来、生物学に関するさまざまな啓蒙活動(日本生物学オリンピックフォーラム)や国内選抜、代表生徒の特別訓練 等を通じて、中高校生たちに生物学の面白さを伝える新しい流れができた。生物学に傾倒することに社会が価値付けをすることで、それまで生 物好きな変わり者扱いされてきた生徒が自信を持ち、それが人生の転換につながった例が幾つも出てきたことは誠に望ましいことである。国の 内外に広がる同好の仲間のネットワークが構築され、それを生かした将来の発展も期待される。

新しい投稿ページへ古い投稿ページへ