日本生物学オリンピック2017 カテゴリの記事

広島大会概要

日本生物学オリンピック2017本選(広島大会)は、全国の約100会場で行われた予選を通過した80名を対象に、広島大学において実験試験を行うものです。参加者全員(高校3年生も含む)のうちから、予選・本選を通じた成績上位者に金メダル・銀メダル・銅メダルが贈られます。また予選・本選の結果を踏まえ、高校2年生以下の15名が代表選抜試験に進むことになります。

代表選抜試験は2018年3月21日(水・春分の日)に科学技術館(東京)で行われ、4名が日本代表として、2018年の第29回国際生物学オリンピック(イラン大会)に派遣されます。

日本生物学オリンピック2017本選(広島大会)では、試験を行うだけではなく、広島大学での研究体験や施設見学等を通じて、最先端の生物学研究に触れていただき、そして生物学に対する志を抱いている参加者同士の交流を深めるなど、様々な企画を準備しています。

| 【名 称】

【会 期】 【会 場】 【主 催】 【共 催】 【特別協賛】 【協 賛】 |

日本生物学オリンピック2017本選(広島大会)

平成29年(2017年)8月19日(土)~8月22日(火) (主会場:開会式を含む)広島大学総合科学部 (閉会式)広島大学学士会館レセプションホール (宿 泊)広島エアポートホテル 国際生物学オリンピック日本委員会(JBO) 広島大学 高等学校文化連盟全国自然科学専門部 科学技術振興機構(JST) 日本科学技術振興財団(JSF) 東レ アジレント・テクノロジー JT 味の素 キッコーマン メルク Z会 日本動物学会 |

大会ロゴマーク |

| 【協 力】

【後 援】 |

はるやま商事 丸善出版 日本発明振興協会

文部科学省 生物科学学会連合 広島県 東広島市 東広島市教育委員会 広島バイオテクノロジー推進協議会 湧永製薬株式会社 タカラバイオ株式会社 |

|

ようこそ広島大会へ

| 大会実行委員長 山口 富美夫(広島大学大学院理学研究科・教授) | |

|

ようこそ広島大学へ!日本生物学オリンピック2017本選広島大会の実行委員長山口です。会場は広島大学の東広島キャンパスにあります。広島市内から電車で40分,西条駅からバスで15分くらいのところにある東広島市郊外に広がったキャンパスです。キャンパス内には小川が流れ,池があり,森に囲まれた豊かな自然があります。絶滅危惧に指定されている生物も生育・生息しています。このキャンパスで,皆さんには実験試験に挑戦してもらいます。生物学オリンピックの初日と二日目は,予備体験を含め長時間の実験試験が続きます。くれぐれも,体調に気をつけながら実験試験に挑んでください。予選を勝ち抜いて来られた皆さんが,日頃の実力を十分に発揮できるように,スタッフ一同で皆さんを全力でサポートします。実験試験以外にも楽しいイベントを用意して皆さんをお待ちしています。 |

| SCIBO 代表 伊藤 文香 市川 健之助 (いずれも広島大学の大学院生) | |

|

今大会でSCIBO(Students Committee of International Biology Olympiad)の統括をさせていただく伊藤と市川です。例年、生物学オリンピックに出場される高校生の皆さんは積極的で好奇心旺盛な方ばかりなので、私たち大学生・大学院生もたくさんの刺激をもらっています。皆さんとお会いできることを楽しみにしています。生物学オリンピックでは皆さんの日ごろの努力の成果を存分に出し切り、全力で4日間を楽しんでもらえたらと思っています。大会は試験以外にも、研究室見学や交流会など楽しいイベントが目白押しです。今大会を通して一生忘れないひと夏の思い出を作りましょう!私たちSCIBOも皆さんを全力でサポートします。それでは当日、広島大学でお会いしましょう! |

金・銀・銅メダル

このデザインは、過去の広島本選の大会委員会から引き継がれたものです。実は、なぜこのデザインになったのかが分かる資料は残っていません。でも、メダルに描かれているのが「広島を象徴する3つの生物」であることは間違い無いでしょう。

メダルのフェニックスは「広島」というより会場の「広島大学」を表しているのかもしれません。葉のデザインが広島大学の校章の葉とよく似ています。広島県の生物といえば、もう一つ、生産量日本一の「牡蠣」も有名ですね。 |

参加のしおり(大会情報)

「参加のしおり」は本選参加者に配布される冊子体の参加手引書で、本大会に関する情報(下記項目)が詳しく載っています。

|

「参加のしおり」の表紙 |

||

| 【項目】 | ||

|

|

|

広島大会スタッフ

広島大会実行委員会 広島大学所属の現役の研究者が大会を運営します!

| 役名 | 氏名(職名・配属) | 研究分野 | 主な研究材料 | リンク |

| 楯 真一(教授・理) | 生物物理学 | タンパク質 | こちら | |

| 大会副委員長 | 小原 政信(教授・理) | 細胞接着とがんの転移 | ヒト癌細胞 | こちら |

| 実行委員長 | 山口 富美夫(教授・理) | コケ植物の分類と生態 | コケ植物 | こちら |

| 実行副委員長 | 三本木 至宏(教授・生物圏) | 微生物学 | 微生物 | こちら |

| 総務・渉外 ・マニュアル ・報告書 |

上田 晃弘(准教授・生物圏)

濱生 こずえ(准教授・理) 守口 和基(講師・理) |

植物栄養生理学

細胞分裂の制御機構 遺伝子の水平伝播 |

イネ, 植物生育促進細菌

哺乳動物の培養細胞 プラスミド |

こちら |

| 実験室 ・学生控室 |

久我 ゆかり(教授・総合)

古川 康雄(教授・総合) 小林 勇喜(助教・総合) 勝山 千恵(助教・総合) 中島 圭介(助教・両生類) |

土壌圏の共生微生物学

神経機能素子と神経系の可塑性 Gタンパク質共役型受容体と生理機能 土壌微生物学 両生類変態の分子機構 |

植物,真菌,細菌

両生類,キンギョ 脊椎動物全般 植物,真菌,細菌 ネッタイツメガエル |

こちら |

| バイオ@広島

(新聞) |

富川 光(准教授・教育)

森下 文浩(助教・理) |

動物系統分類学

神経ペプチド |

甲殻類

軟体動物 |

こちら |

| ウェブサイト | 田澤 一朗(助教・両生類) | 変態と再生 | 両生類 | こちら |

| 宿泊 ・学生生活 ・救護 |

高瀬 稔(准教授・両生類)

高橋 美佐(助教・理) 倉林 敦(助教・両生類) |

生殖腺分化と生殖

環境と植物 進化多様性・系統分類 |

両生類

植物 両生類 |

こちら |

| 最先端研究室 訪問 |

草場 信(教授・理)

鈴木 克周(教授・理) |

遺伝学

細菌から真核生物への遺伝子輸送 |

キク,シロイヌナズナ

細菌,酵母,植物 |

こちら |

| SCIBO 統括 ・交流会 |

堀内 浩幸(教授・生物圏)

西堀 正英(准教授・生物圏) 深澤 壽太郎(助教・理) |

動物細胞工学・免疫生物学

分子進化と分子地理 植物ホルモン、信号伝達 |

鳥類

家畜とその野生種 植物,シロイヌナズナ |

こちら |

| 事務局 | 角田 明(副GL・教育室) 舟木 理華(主査・教育室) 山崎 知恵(主任・理学研究科支援) |

|||

【配属略称】

理, 大学院理学研究科; 生物圏, 大学院生物圏科学研究科; 総合, 大学院総合科学研究科;

両生類, 両生類研究センター

【上記種名・分類名に対応する学名】

ヒト Homo sapiens, コケ植物 Bryophyta, イネ Oryza sativa, 哺乳動物 Mammalia, 植物 Plantae,

真菌 Fungi, 細菌 Bacteria, 両生類 Amphibia, キンギョ Carassius auratus auratus,

脊椎動物 Vertebrata, ネッタイツメガエル Xenopus tropicalis, 甲殻類 Crustacea, 軟体動物 Mollusca,

キク Chrysanthemum, シロイヌナズナ Arabidopsis thaliana, 酵母 Saccharomyces cerevisiae, 鳥類 Aves

日刊バイオ@広島

本選に遠隔地から参加する生徒への交通費の一部補助

遠隔地から参加し、学校等からの交通費支援がない方について、

JBOでは交通費の一部補助を検討していま す。

詳細につきましては参加者全員が確定した後、 8/10 頃にJBO本部よりご案内をお送りします。

本選参加 交通費補助に関する問い合わせ先:

〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-1 科学技術館内

国際生物学オリンピック日本委員会

-

- 電話:03-3212-8518

- ファクス:03-3212-7790

- E-mail:jbo -(at)- jsf.or.jp ( -(at)- を@に変えて送信してください )

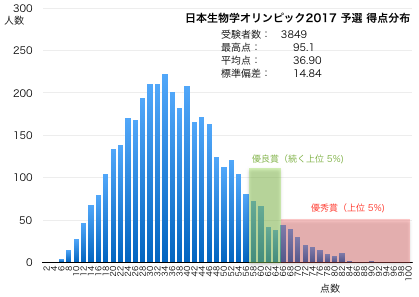

日本生物学オリンピック2017 予選が全国の会場で 7/16 に実施されました

3,849名(女性:2,099名、男性:1,750名)が日本生物学オリンピック2017 予選に挑戦しました。

予選での各人の成績は8月中旬以降に郵送される予定です。

本選参加資格者80名の受験番号のリストを受験申し込み受け付け後にお知らせしたウェブアドレスのページに掲載しています。本選受験資格者および補欠者は 郵送される書類をよく読んで、本選受験について必要な手続きをしてください。

出題された問題と正解・解説

代表的な問題

問4)伝統的な清酒造りの工程では,開放系の桶に麹菌を生育させた蒸し米と水を加え,5℃程度の低温からゆっくりとかき混ぜながら少しずつ温度を上げていく。麹菌は水を加えた時点で死滅するが,麹菌が分泌したアミラーゼにより蒸し米のデンプンが徐々に糖分に分解されていく。発酵桶は深く,どろどろしているので,開放系であっても酸素はすぐに使い切られてしまう。1か月ほどの間にさまざまな微生物が変遷していくが,以下に示す4種類の微生物はどのような順番で優占するだろうか。正しい順を示しているものをA~Lから選べ。(5点)

① 清酒酵母:唯一の真核生物であり生育が遅い。糖分を分解してエタノールを生成するアルコール発酵を行う。アルカリ性環境に弱いが,酸性環境には非常に強い。酸素がある環境でも酸素のない嫌気性の環境でも生育可能である。

② 枯草菌:生育が早く,耐熱性の胞子を形成する。生育に酸素を必要とする好気性細菌である。アルカリ性の環境には比較的強いが,酸性環境に弱い。亜硝酸などの抗菌性を有する化学物質に対して感受性が高い。

③ 乳酸菌:糖分を分解して乳酸を生成する乳酸発酵を行う。酸素があるとほとんど乳酸発酵を行わない。アルコールに弱い。

④ シュードモナス属細菌:生育に酸素を必要とする好気性細菌だが,酸素がなくなると代わりに硝酸を電子受容体としてもちいる硝酸還元能をもつものが多い。中性付近のpHを好む。

A.②→①→④→③ B.②→③→④→① C.②→④→①→③ D.②→④→③→①

E.③→①→④→② F.③→②→④→① G.③→④→①→② H.③→④→②→①

I. ④→①→②→③ J.④→②→①→③ K.④→②→③→① L.④→③→②→①

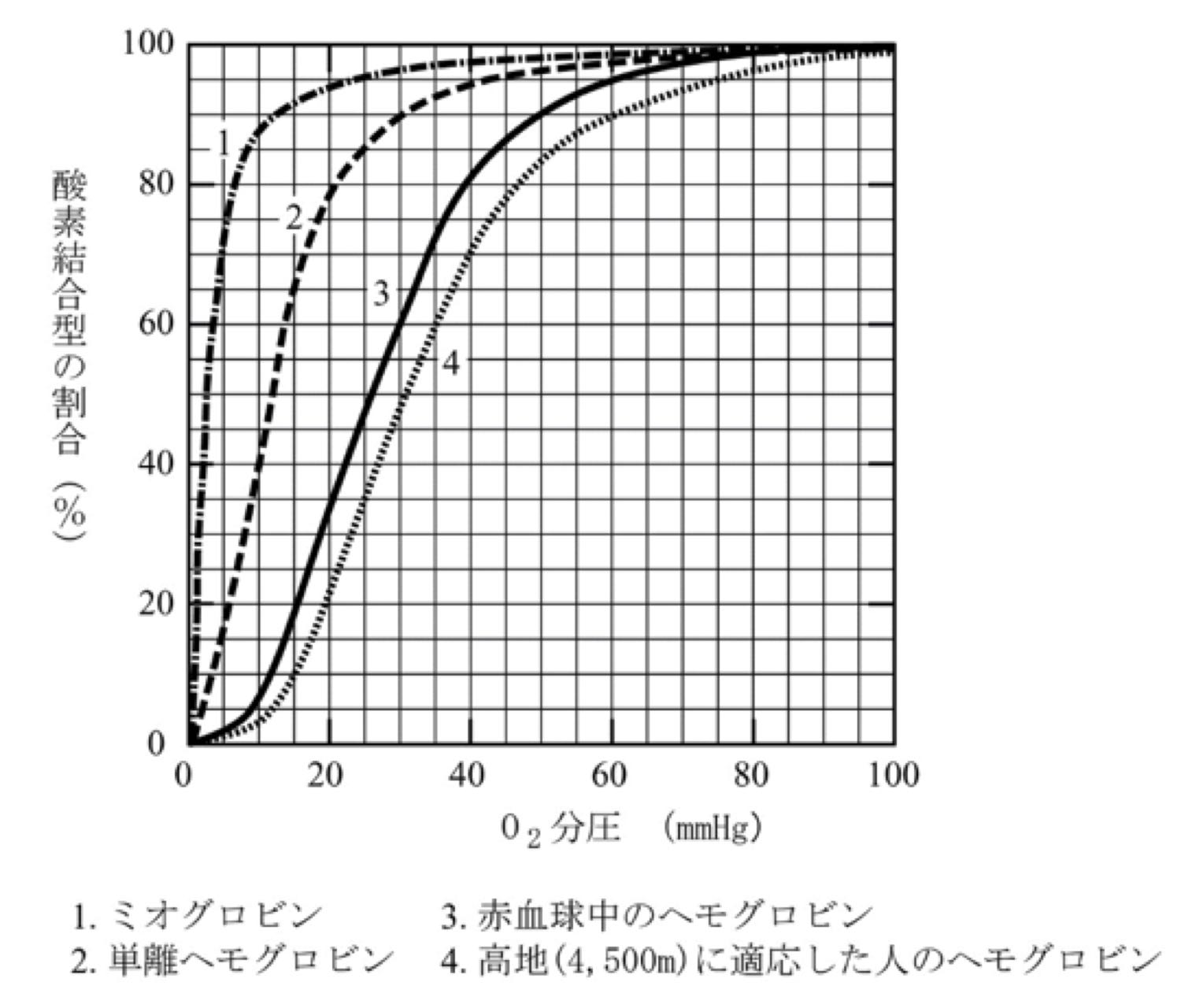

問9)ヒトの赤血球中に存在するヘモグロビンは酸素分子と可逆的に結合する。酸素が結合したヘモグロビンをオキシ型ヘモグロビン,酸素が結合していないものをデオキシ型ヘモグロビンとよぶ。また,筋肉中には酸素分子と可逆的に結合するミオグロビンが存在する。

図はミオグロビン(曲線1)およびさまざまな条件下におけるヘモグロビンの酸素解離曲線を示したものである。赤血球から単離精製したヘモグロビンの酸素解離曲線(曲線2)は,赤血球中のヘモグロビン(曲線3)とは異なっている。これは,赤血球中に存在する2,3-ビスホスホグリセリン酸(2,3-BPG)がデオキシ型のヘモグロビンに結合し,酸素に対する親和性を変化させるためである。また,平地に住む人が高地に移動したとき,数日で2,3-BPG の濃度が変化し,赤血球内におけるヘモグロビンの酸素解離曲線に急激な変化が生じることが知られている(曲線4)。

次の記述のうち,図から導き出される考察として正しいものはどれか。もっとも適当な組合せをA~Jから選べ。ただし,肺胞中の酸素分圧は,平地で100 mmHg,高地で55 mmHgとし,末梢の酸素分圧はいずれも30 mmHgとする。なお,二酸化炭素分圧やpHの影響,血中ヘモグロビンの濃度変化は考慮しなくてよい。(5点)

① 平地に住む人の赤血球中のヘモグロビンは,肺胞から末梢に移動する際に約10%の酸素を手放す。

② 単離ヘモグロビンはミオグロビンよりも酸素分子に強く結合する。

③ 2,3-BPGはヘモグロビンの酸素親和性を低下させる。

④ 高地に住む人では,平地に住む人にくらべて,ヘモグロビンが末梢で放出する酸素が多い。

⑤ 高地に住む人の赤血球中には,平地に住む人よりも2,3-BPGが多く存在している。

A.①② B.①③ C.①④ D.①⑤ E.②③ F.②④ G.②⑤

H.③④ I. ③⑤ J.④⑤

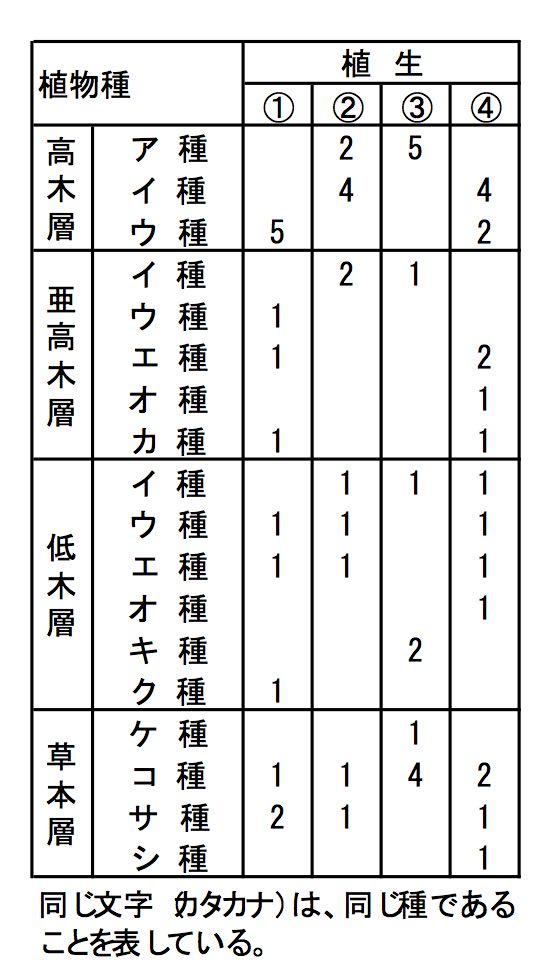

問17)下の表は,ある地方に分布する 4 地点の自然林(植生①~④)について,その植生を調査し,構成する種(ア種~シ種)とそれらの被度(同種の植物が地表面をおおっている割合)を調べた結果を示したものである。表中の数字は,被度を 5 段階の階級に分けており,1 は被度がもっとも小さく,5 は被度がもっとも大きいことを表す。また,表中の①~④の植生は成立時期が異なり,この地方の植生の遷移の段階を示していると考えられる。

表の①~④の植生を,遷移の順序にしたがって並べかえるとどうなるか。もっとも適当なものをA~Lから選べ。(4点)

A.①→②→④→③ B.①→③→②→④ C.①→④→②→③

D.②→①→③→④ E.②→③→①→④ F.②→④→③→①

G.③→①→④→② H.③→②→④→① I. ③→④→②→①

J. ④→①→③→② K.④→②→①→③ L.④→③→①→②

得点分布

募集要項

生命のもつ面白さや不思議さを堪能し 君の生物学を世界で深めよう

日本生物学オリンピックは、高校生など青少年の皆さんを対象として、 生物学の面白さや楽しさを体験してもらう全国規模のコンテストです。 また、国際生物学オリンピック日本代表選考を兼ねています。 あなたもチャレンジしてみませんか!

- 主 催: 国際生物学オリンピック日本委員会

- 共 催: 広島大学 高等学校文化連盟全国自然科学専門部 科学技術振興機構 日本科学技術振興財団

- 特別協賛:東レ アジレント・テクノロジー

- 協 賛:JT 味の素 キッコーマン メルク Z会

日本動物学会 東進ハイスクール・東進衛星予備校 - 協 力:はるやま商事 丸善出版 日本発明振興協会

- 後 援: 文部科学省 生物科学学会連合

ウェブページ:http://www.jbo-info.jp/

![]() 日本生物学オリンピック2017 募集要項 (PDF 1.2MB)

日本生物学オリンピック2017 募集要項 (PDF 1.2MB)

参加申込先:科学オリンピック共通事務局

日本生物学オリンピックとは

日本生物学オリンピックは20歳未満で大学に入学する前の青少年の皆さんを対象とした全国規模の生物学に関するコンテストです。

日本生物学オリンピック2017は、国際生物学オリンピック(※1)イラン大会に派遣する日本代表選考を兼ねています。日本生物学オリンピックには、予選、本選、及び国際大会への代表選抜試験があります。はじめの予選では、理論問題による試験を行い、約80名で行う本選に進む者を選抜します。本選は、8月に3泊4日の合宿形式で国際生物学オリンピックの実験問題を模した試験を実施します。試験の他に生物学の研究者との語らい、研究施設での体験、参加者同士の交流など多彩なプログラムも盛り込まれています。本選までの成績優秀者には賞が授与されます。

高校2年生以下の成績優秀者約15名による代表選抜試験では、国際生物学オリンピックレベルの論述試験や生物学の基本的な考え方をためす記述試験を行い、優秀な実力を示し、かつ国際生物学オリンピックの参加資格を満たす4名を日本代表として選抜します。日本代表は、大学などの先生による講義、実験などの特別教育、メールによる質疑などでスキルアップして、2018年7月にイランで開催される第29回国際生物学オリンピックに派遣されます。

なお、いくつかの大学では、日本生物学オリンピックでの成績が入学試験で考慮されることがあります。(JBOのウェブページ参照)

※1 「国際生物学オリンピック(International Biology Olympiad : IBO)」

IBOは、国際的なコンテストへの挑戦の機会を生物学をめざす生徒にあたえ、彼らの才能を伸ばし、優れた科学者へと育てることを目的としています。第20回大会は、2009年7月に日本(つくば)で開催しました。2016年7月にベトナム・ハノイで開催された第27回国際生物学オリンピックには、68カ国・地域から263名が参加し、日本代表の4名は、金メダル(1名)、銀メダル(2名)、銅メダル(1名)を受賞しました。2017年7月にはイギリスで第28回大会、2018年7月にはイランで第29回大会が開催されます。

日本生物学オリンピック2017予選<理論試験・マークシート>

日 程

2017年7月16日(日) 13:30~15:00(90分)

会 場

各都道府県内の大学及び高等学校

(会場詳細は、予選会場一覧 またはJBOのウェブページ http://www.jbo-info.jp参照。)

参加資格

20歳未満で大学などの高等教育機関に入学する前の青少年の皆さんです。具体的には以下の方々が対象になります。高等学校、高等専門学校(3年生以下)、中等教育学校、中学校の在籍者。高等学校卒業程度認定試験受験資格のある方、予備校生など。

※受験時には本人確認のできる原則として写真付きの証明書(生徒手帳、運転免許証など)が必要です。

※国籍は問いませんが、問題文は日本語に限定します。

参加申し込み受付期間

2017年4月1日(土)~5月31日(水)

ウェブ申し込み:https://contest-kyotsu.com 当日24時まで

郵送:当日消印有効

予選会場の選択

予選は、原則として居住する都道府県内の会場で受験してください。なお、希望された会場と異なる会場となる場合もあります。

「特例会場」について

1校で30名以上が予選に参加を希望する場合、その学校を会場とする「特例会場」の制度があります。申込みは学校の先生からとなります。

※特例会場は、下記の条件を満たしている必要があります。特例会場の設置を希望する場合、及び条件の緩和を希望する場合は科学オリンピック共通事務局に事前に問い合わせてください。

1.当該学校を会場とする参加申込者数が原則30名以上であること。ただし、近隣の高校生を含めることも認めます。

2.参加者の数に適合する試験会場を当該学校内に確保できること。

3.特例会場の申請者は当該学校の教員が担当し、参加申込書を取りまとめて送付し、試験会場の準備や試験を主催者(JBO)の指示に従って実施すること。

4.試験監督者の人数は1教室に対して2名を原則とします。なお1名は他校の教員等であることを原則とします。

5.会場使用料及び監督謝金をJBOから支払うことが可能です。

結果のお知らせ

約80名で行う本選に進むことのできる方(ただし、国際生物学オリンピックに派遣する日本代表候補の選考も兼ねるので内30名以上は高校2年生以下とします。)には、7月下旬に受験者本人にその結果と本選申し込みの案内を電子メールと郵送により通知します。予選の成績結果については受験者本人に8月中旬までに郵送します。

学校への成績開示について:あらかじめ成績の開示について申込者とその保護者の同意を取ったうえで学校から申込んだ場合には、申請責任者を通じて学校に成績を開示します。

学校に対する成績開示を望まない申込者は、個人で参加申込みをしてください(個人で申込んだ場合は、学校への成績開示対象外になります)。

日本生物学オリンピック 2017 本選(広島大会)<実験試験>

日 程

2017年8月19日(土)~8月22日(火)(3泊4日)

会 場

国立大学法人広島大学(広島県東広島市鏡山1-4-4)

参加資格

予選で選ばれた約80名

スケジュール

第1日 8月19日(土)11:00~受付 開会式、

実験試験Ⅰ、Ⅱ

第2日 8月20日(日)実験試験予備体験、実験試験Ⅲ、Ⅳ、

レクリエーション

第3日 8月21日(月)施設見学、最先端研究室訪問、交流会

第4日 8月22日(火)表彰式・閉会式

13:00 解散

※スケジュールは変更になることがありますので、8月初旬に JBOウェブページ(http://www.jbo-info.jp/)を必ず確認して下さい。

結果のお知らせ

2017年9月中旬に受験者本人に成績の結果を郵送します。

第29回国際生物学オリンピック 日本代表の選考

「日本生物学オリンピック2017」の成績優秀者の中から、2018年7月にイランで開催される第29回国際生物学オリンピックの日本代表4名を選考します。 ただし、国際生物学オリンピック(IBO)の規定により、国際生物学オリンピック開催時点(2018年7月)で20歳未満、かつ高等教育機関に在籍していないことが条件となります。したがって、2017年夏に高校3年生あるいは相当する学年以上に在学する方は、2018年7月には大学などの高等教育機関に進学している可能性があるので、代表選抜試験には進めません。

なお、日本代表となれるのは、国際生物学オリンピックにこれまで代表として参加したことのない方とします。

代表選抜試験

日 程

2018年3月21日(水・春分の日)9:00~16:00

会 場

科学技術館(東京都千代田区北の丸公園2-1) (http://www.jsf.or.jp/)

参加資格

本選を経て選ばれた約15名

結果のお知らせ: 2018年3月下旬に受験者本人に結果を郵送します。

参 加 費

日本生物学オリンピック2017の参加費は無料です。ただし、予選では、試験会場までの往復交通費などは参加者の負担となります。

本選では、自宅から試験会場までの往復交通費は自己負担となりますが、試験期間中の経費(宿泊費、食費など)は主催者が負担します。ただし、遠隔地から参加する方には交通費の一部を主催者より補助することもあります。

代表選抜試験では、自宅から試験会場までの往復交通費と試験期間中の経費(宿泊費、食費など)を主催者がその支給規定に従って負担します。

出題される問題

予選では、マークシート方式による日本語での理論問題が課されます。理解力、応用力、考察力、科学的処理能力を必要とするさまざまな問題が出題されます。出題分野は、細胞生物学、植物解剖学と生理学、生態学、動物解剖学と生理学、行動学、遺伝学及び進化学、生物系統学です。

高等学校で求められる学力レベルや学校で習う内容の範囲を踏まえつつ、生物学における基本的な考え方をためすような問題も出題されます。

本選では、国際生物学オリンピックの実験問題を模して作成される実験問題が課せられます。

代表選抜試験では、国際生物学オリンピックのレベルと同等の論述問題などが課せられます。

過去に出題された問題及び参考となる図書などについては、JBOのウェブページを参照してください。

表 彰

予選では、成績上位約5%の方に優秀賞、続く約5%の方に優良賞を授与します。

本選では、予選の成績もあわせて上位10名に金賞、続く10名に銀賞、続く20名に銅賞を授与します。

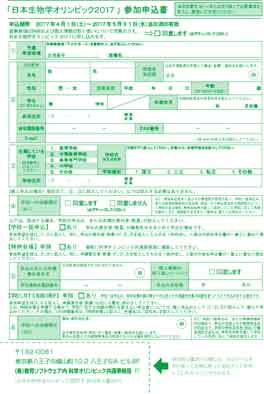

参加申し込み方法

この募集要項に添付されている参加申込書、またはJBOのウェブページからダウンロードした日本生物学オリンピック2017参加申込書に必要事項を記入して郵送する方法と、申込みのためのウェブページから直接入力して申込む方法とがあります。

郵送の場合、参加申込書1枚に1名分を記入してください。用紙が足りないときは必要な部数をコピーするか、参加申込書のファイルをウェブページからダウンロードして印刷してください。なお、保護者の方の同意を得たうえで申し込みしてください。

また、学校一括申込みも受け付けています。

予選受験票の送付

参加申込みされた方(特例会場希望者を含む)には、予選受験票を6月下旬に参加申込書に記入された自宅住所宛に保護者・受験者本人の連名で送ります。予選受験票は再発行できませんので、紛失しないようにしてください。予選を受けるときには、この予選受験票と本人確認のできる写真付きの証明書が必要です。

なお、7月1日になっても予選受験票が届かない場合は、科学オリンピック共通事務局にお問合わせください。

参加申込先

2017年5月31日(水)締め切り

(郵送:当日消印有効、ウェブ:当日24時まで)

郵送申込み :〒192-0081 東京都八王子市横山町10-2 八王子SIA ビル8F

㈱教育ソフトウェア内 科学オリンピック共通事務局

ウェブ申込み :

参加申込についてのお問合わせ

下記の電子メールまたは電話にてお問い合わせください。

㈱教育ソフトウェア内 科学オリンピック共通事務局

E-mail : info@contest-kyotsu.com

電話 : 042-646-6220 FAX : 042-649-9601 電話受付時間 : 平日12:00〜13:00 17:00〜19:00

日本生物学オリンピック2017参加申込に関する個人情報のお取り扱いについて

「日本生物学オリンピック2017」は、国際生物学オリンピック日本委員会が主催し、公益財団法人日本科学技術振興財団が共催・実施しています。ご提供いただいた個人情報は当財団の定める「個人情報保護方針」に基づき、次のように取り扱います。

1.個人情報の管理者について

ご提供いただいた個人情報は以下の者が適正に管理いたします。

公益財団法人 日本科学技術振興財団 個人情報保護管理者 吉田 忍

個人情報取扱部門責任者 植木 勉

2.個人情報の収集目的について

生物学オリンピック事業においては、参加申し込みに際してご記入、あるいはウェブページにご入力いただいた参加申込者本人及びその保護者、申請責任者に関する個人情報は、当財団に登録されることになり、この個人情報については、当財団が生物学オリンピック事業の円滑な運営を遂行するために使用するとともに、この事業に関連する各種のご案内や当財団が実施する科学技術・理解増進活動及び科学技術の普及・啓発活動に関する情報のお知らせのために利用させていただきます。

3.個人情報の業務委託について

当財団は、生物学オリンピック事業の目的の達成に必要な範囲内で業務委託を行います。この場合の委託先は、個人情報に関し十分な保護水準を満たしている者を選定し、当財団が適切な監督の下、厳重な管理を実施します。 なお、「日本生物学オリンピック2017」申込受付業務及び受験業務の一部を科学オリンピック共通事務局である株式会社教育ソフトウェアに業務委託しております。

4.個人情報の第三者への提供について

ご提供いただいた個人情報に関しては、日本生物学オリンピックの主催者である国際生物学オリンピック日本委員会(委員長:浅島誠・東京大学名誉教授)、参加申込者の受験される予選の会場や業務遂行上必要な関係先に対して、運営に必要な情報(参加申込書及び成績)を提供いたします。また、参加申込者本人及びその保護者の同意があり、学校一括申込みの責任者、または特例会場申請の責任者から申込者全員の成績開示について請求がある場合、在籍している学校に対して成績の情報を提供いたします。なお、生物学オリンピック事業に係わりのない第三者に提供することはありません。

5.個人情報のご提供の任意性について

個人情報のご提供は任意ではありますが、必要な情報がご提供いただけない場合は、上記利用目的の遂行に支障が生じる可能性がありますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

6.個人情報に関するお問い合わせについて

ご提供いただいた個人情報に関して、開示、及び開示の結果、当該情報が誤っている場合に訂正または削除のお申し出をいただいた場合には、速やかに対応させていただきますので、下記までFAX、E-mailなどでご連絡ください。

連絡先:公益財団法人日本科学技術振興財団 人財育成部

生物学オリンピック担当

〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-1

FAX:03‐3212‐7790 E-mail :jbo@jsf.or.jp

7.ご本人の同意について

当財団は上記1から6までの事項についてご本人及びその保護者、申請責任者の同意がいただけた場合にのみ個人情報を取得いたします。

科学オリンピック全体の普及を目的として、各科学オリンピック(日本生物学オリンピック、化学グランプリ、物理チャレンジ、日本情報オリンピック、日本地学オリンピック、科学地理オリンピック日本選手権、日本数学オリンピック)の国内予選への応募・参加の学校別状況等(参加者個人を特定する情報を除く)を科学オリンピック全体で活用する場合がありますので予めご承知おきください。

日本生物学オリンピック2017の詳しい情報を掲載しています。

![]()

参加申込書(PDF 160kB)

参加申込書(PDF 160kB)