過去問の解答解説(JBO2024 問題6)

問題

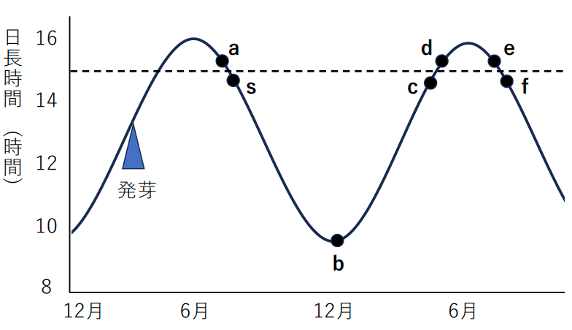

植物は1日の昼(明期)の長さと夜(暗期)の長さの変化を感知して花芽の形成を調整している。このような日長の変化に応答して起こる性質は光周性とよばれる。植物の花芽形成は実際には明期の長短ではなく,連続した暗期の長さが重要であることがわかっている。下図は日長時間の年変動を示すグラフである。いま,花成を誘導する日長時間の閾値(図中の点線)も発芽時期(図中の矢頭)も同じである2種の植物(種Pと種Q)を考える。

次の文章の( )内に入る記述の組合せのうち,もっとも適切なものをA~Lから選べ。(5点)

種Pは一年生植物であり,春に発芽(図中の矢頭)し,グラフのs点で開花し始めた場合,暗期の長さが約9時間より( ア )なると開花することになる。

花芽形成は,植物の種類によって暗期の長さだけではなく温度の影響を受けることも知られている。種Qは春化を必要とする長日植物である。この植物が春に発芽(図中の矢頭)した場合は,グラフの( イ )の時期に開花し始めると考えられる。

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ア | 短く | 短く | 短く | 短く | 短く | 短く | 長く | 長く | 長く | 長く | 長く | 長く |

| イ | a | b | c | d | e | f | a | b | c | d | e | f |

解答解説

正解

J

部分点

(配点の3/10)D

(配点の1/10)G H I K L

解説

長日植物では連続した暗期が一定の長さ以下になると花芽の形成が始まる。短日植物では連続した暗期の長さが一定以上になると花芽の形成が始まる。長日植物において花芽形成が起こる最長の暗期の長さ,および短日植物において花芽形成に必要な最短の暗期の長さを限界暗期という。

長日植物には,ホウレンソウ,アブラナ,カーネーション,アヤメなど春に開花するものが多い。短日植物はアサガオ,ダイズ,キク,サツマイモなど夏から秋に開花する植物が多い。日長や暗期の長さに関係なく,一定の大きさになると花芽を形成する植物を中性植物といい,トマト,トウモロコシ,エンドウなどがある。

問題文中のs点で開花を始める一年生のある植物は,発芽後季節が進み暗期が長くなると花成が誘導されることから短日植物である。点線の閾値は日長時間が約15時間のところにあるので,暗期の長さは約9時間のところで花成の閾値があることになる。

一部の植物では花芽形成などが,一定の低温状態を経験した後でのみ花成が誘導される。この現象を春化という。春化の作用は花成に対する抑制機構を解除することで,適した光周期における速やかな花成誘導を可能にする。春化を必要とする長日植物の場合には,この植物が最初の夏に花を咲かせてしまうことを防ぎ,受粉などが成功しやすい次の春まで花が咲くのを遅らせることになっている。こうした春化のしくみとして,クロマチンの再構築(リモデリング)が関わっていることが明らかになっている。問題文にあるように春化を必要とする長日植物の開花は理論的にはdの時期に開花するものと考えられる。しかし実際には花成時期の決定にはさまざまな要因(植物の成長ステージ,栄養状態,環境や病原体からのストレス状態,遺伝的背景など)の組合せによる複雑な調整が存在すると考えられ,その詳細な制御のしくみはまだよくわかっていない。また植物の種類によっても春化の要求性の程度にばらつきがみられる。