日本生物学オリンピック カテゴリの記事

問1の正解の変更について

HとJをともに正解とすることにします。理由は「正解・解説」に示しています。

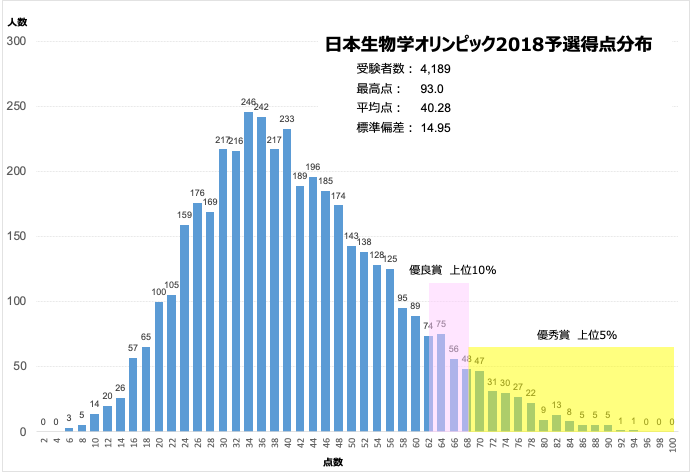

得点分布

代表的な問題

問2)ある動物細胞のDNAの塩基組成を調べたところ,グアニンとシトシンの合計が全体の54%を占めていることがわかった。今,このDNAの2本の鎖のそれぞれについて塩基組成を考える。一方の鎖の全塩基のうちアデニンの割合が24%である場合, 他方の鎖におけるアデニンの割合は何%であるか。 その割合をA~Lから選べ。(3点)

A.14% B.16% C.18% D.20% E.22% F.24%

G.26% H.28% I.30% J.32% K.34% L.36%

問11)植物細胞における水の出入りは,細胞内外の浸透圧差と膨圧との関係によって決まる。気孔の孔辺細胞では,さまざまな環境刺激に応じて浸透圧と膨圧の変化が起き,水が流入または流出する。その結果,孔辺細胞が変形して,気孔が開いたり閉じたりする。

今,気孔が完全に閉じて安定している状態(Closed)と完全に開いて安定している状態(Open)を考える。Closed のCとOpenのOを添え字に使って,各状態における孔辺細胞内外の浸透圧差(細胞内浸透圧から細胞外浸透圧を差し引いた値)を DSCと DSO,各状態における孔辺細胞の膨圧を PCと POのように表記する。このとき,DSC,DSO,PC,POの間には,どのような大小関係が成り立つと考えられるか。もっとも適当なものをA~Fから選べ。(5点)

問13)ある地域の7種のトカゲの成体について,年間生存率と年間総産卵数の平均値をくらべると,両者の間には図にみられるような負の相関があった。

次の記述のうち,この図から導き出されるものはどれか。もっとも適当な組合せをA~Hから選べ。(4点)

- 成体になるまでにかかる期間が種間でほぼ同じであるとき,種1がもっとも長命である。

- 成体になるまでにかかる期間が種間でほぼ同じであるとき,種7がもっとも長命である。

- 他の要因を考えなければ,グラフは,繁殖をすることが生存に対してコストとなることを示している。

- 他の要因を考えなければ,グラフは,繁殖をすることが生存に対してコストとならないことを示している。

- 天敵による捕食のような,繁殖と直接関係のない要因で成体の生存率が低くなった場合,種1のような生活史に近づくのが有利である。

- 天敵による捕食のような,繁殖と直接関係のない要因で成体の生存率が低くなった場合,種7のような生活史に近づくのが有利である。

A.①③⑤ B.①③⑥ C.①④⑤ D.①④⑥ E.②③⑤ F.②③⑥ G.②④⑤ H.②④⑥

問22) 現存する全生物は,遺伝子の塩基配列の違いに基づいて,図1のような順序で3つのドメインに分かれたと推定されている。しかし3つのドメインに対する外群となる生物が現存していないために,3つのドメインの間の相互関係しかえられず,図2のような無根系統樹しかできないはずである。図1のような分岐順序を推定するにはどのような方法をとったらよいか。もっとも適当な方法をA~Fから選べ。(4点)

A.図2でバクテリアの枝がもっとも長いことから,バクテリアが先に分岐したものとする。

B.3つのドメインの共通祖先で重複した遺伝子をもちいて系統関係を推定する。

C.偽遺伝子がもっとも多いドメインが先に分岐したものとする。

D.外群になるような,絶滅した古い生物の化石からDNAを取り出して系統推定に加える。

E.もっとも古い生物の化石が原核生物であることから,バクテリアが先に分岐したものとする。

F.ゲノム全体の塩基配列をもちいてすべての相同遺伝子を比較する。

日本生物学オリンピック2018 予選が全国の会場で 2018/7/15(日) に実施されました。

4,189名(女性:2,311名、男性:1,878名)が日本生物学オリンピック2018予選に挑戦しました。

この度の西日本の豪雨被害で被害を受けた方々に心よりお見舞い申し上げます。

日本生物学オリンピック2018の予選はすべての会場で以下のとおり実施いたします。

予選の実施日:2018年7月15日(日)

予選当日の日程:12:30 受験者入室

13:10 事前諸注意

13:30~15:00 試験

試験終了後解散

~ イラン/テヘランで開催される国際大会で、世界の仲間と生物学を深める ~

国際生物学オリンピック日本委員会(委員長:浅島 誠)は、第29回国際生物学オリンピック(2018年7月15日から22日までの8日間、イラン/テヘランで開催)に派遣する日本代表4名および次点者2名を決定しました。

日本代表および次点者は、全国3,849名の受験者から三次にわたる試験を経て選ばれました。今後、大学教員や専門家も交えた国際生物学オリンピック日本委員会・プロジェクトチームによる、数回の合宿を含む特別教育を受け、7月の国際大会に臨みます。国際大会においては、世界の各国・地域から参加する代表たちと生物学を競い、そして生物学好き同士の友情をはぐくみます。

第29回国際生物学オリンピック 日本代表(五十音順)

| 氏名 | 性別 | 学校名 | 学年 | |

|---|---|---|---|---|

| 石田 廉 | イシダ キヨシ | 男 | 筑波大学附属駒場高等学校(東京都) | 高2 |

| 鈴木 万純 | スズキ マスミ | 女 | 東京都立西高等学校(東京都) | 高3 |

| 鳥羽 重孝 | トバ シゲタカ | 男 | 灘高等学校(兵庫県) | 高2 |

| 濵 笙子 | ハマ ショウコ | 女 | 桜蔭高等学校(東京都) | 高1 |

同 次点者(五十音順)

日本代表に参加できない事由が発生した際、かわって国際大会の日本代表となります。なお、次点者も日本代表と同じ特別教育などに参加します。

| 氏名 | 性別 | 学校名 | 学年 | |

|---|---|---|---|---|

| 鈴木 裕 | スズキ ユウ | 男 | 千葉県立船橋高等学校(千葉県) | 高3 |

| 逸見 文香 | ヘンミ フミカ | 女 | 桜蔭高等学校(東京都) | 高3 |

国際生物学オリンピックは、世界の中等教育学校の生徒を対象にした生物学の国際的なコンテストです。生物学への関心を高め、参加者の才能を開花させるとともに、各国の生物学教育について情報を交換したり、生物学を学ぶ若者の国際交流を促進するために毎年開催されています。1990年の第1回大会(旧チェコ・スロバキア/オルモウツで開催)から数えて第29回となる2018年の国際大会はイラン/テヘランで開催されます。

日本代表の抱負

石田 廉 筑波大学附属駒場高等学校(東京都)

日本代表としてIBOへの出場権を得られて本当に良かったです。このイランでの大会を最高に楽しめるように最高の準備をして臨みたいです。

鈴木 万純 東京都立西高等学校(東京都)

国際生物学オリンピック日本代表となれたことを、心から嬉しく思います。7月のイラン大会まで研修などを利用して今まで以上に生物学を広く深く学び、大会では悔いのない戦いをするとともに、この貴重な経験を将来に生かしていきたいと考えます。

鳥羽 重孝 灘高等学校(兵庫県)

国際生物学オリンピック日本代表になれたことを大変嬉しく思います。これからも精進を重ね、自分の実力を存分に発揮できるように頑張ります。また国際大会は世界各国の優秀な人と交流できる得がたい機会であり、生物分野にとどまらない様々な形での交流を楽しみたいです。

濵 笙子 桜蔭高等学校(東京都)

生物学オリンピックの勉強をはじめて、色々な方に声をかけていただき、そのような結果として今回代表に選ばれたことをうれしく思います。このような素敵な機会を楽しんでいきたいです。

(発表:2018年4月4日)

ニュース, 日本生物学オリンピック, 日本生物学オリンピック2018

参加申込:2018年4月1日(日)~ 5月31日(木)

予選日時:2018年7月15日(日)13:30-15:00

予選会場:全国約100箇所の大学や高等学校

参加費:無料

2018年3月24日土曜日に岡山大学を会場として、県内中学生・高校生の化学と生物学希望者に対して午前に全体会を10時から2時間、午後は分科会として3時間の説明等をしました。

午前の部では、開会行事の後に50分間で国内予選・国際大会についての説明を行い、また出題される内容と大学進学後の勉強との相関についても説明しました。最後に日本代表への道と題して、過去に指導した生徒の事も含めて説明しました。

午後は、生物分科会として生物学オリンピックを目指す生徒対象として、幾つかの内容に関して説明しました。参加生徒は54名の予定でしたが、4人が欠席しましたが午前中の全体会に参加した生徒の中から、2名が生物分科会に急遽参加しました。僅かな時間で過去問の解説をするよりも、生き物に関する興味を引き出す事が大切だと考え、身近な植物の種子繁殖に関して、概説説明と持ち込んだ種子の観察を通して理解を図りました。持参した種子は風散布種子としてアルソミトラ・シラカンバ・ウバユリの翼果、毛羽を持つガガイモ、小型軽量のモジズリ・ヤセウツボ、構造的風散布種子のナガミヒナゲシの種子散布について考察しました。写真としてフタバガキ・シナノキ・セイヨウタンポポを提示しました。動物散布種子として「引っ付き虫」であるアメリカセンダングサ・コセンダングサ・ヌスビトハギを、貯食種子としてオニグルミを、また写真でガマズミ・クスノキ・ヤドリギ・ホザキヤドリギ・オオオナモミ・チカラシバ・メナモミ・チヂミザサ・ライオンゴロシ(デビルクロー)を提示しました。水散布種子としては写真のみの提示で、オヒルギの胎生種子とエンタダマメ(モダマ)を提示しました。重力散布種子は、果樹としてのリンゴ・ナシについて考察し、また蔓植物の例についても説明しました。最後に自動種子と名付けたカラスムギを持参して、濡らす事で芒が動く事を観察させました。

続いて心臓の位置と、誤解を受ける理由として、左右の心室が拍動の際に血液を送り出す圧力について説明をしました。魚類の一心房一心室の合理性と、陸上化による進化の過程を考察しました。腎臓ではヘンレのループの機能であるアクアポリンと、塩類チャネルの分布について説明し、また皮質から髄質にかけての濃度勾配についても説明しました。

最後に、石井が過去に指導して代表として送り出した生徒に対する指導に関する詳細を語り、全ての締めくくりとしました。

生徒は実に熱心に話を聞き、じっくりと観察し、様々なことについて考察を行いました。とても良い雰囲気の中、講義が進められたことと、生徒たちが集中して参加することができたことから、生徒たちの意識の高さと能力の高さを感じました。(文責 石井規雄)

2018年7月にイランで開催される国際生物学オリンピック世界大会の日本代表を選抜する試験を2018年3月21日(水・休)に実施しました。

代表選抜試験に出題された問題および解答例・解説を公開します。

今回の講座(2017年12月26日(火)〜 28日(木)は、90分9講座でしたので、遺伝子を中心に据えて生物の講義と観察を実施した。

一時間目は、導入として人体の臓器に触れ、その位置や働きについての説明をした。特に腎臓では、髄質における濃度勾配とヘンレのループの機能を中心に説明した。それから遺伝子としてのDNA研究史の概略を解説し、遺伝子を運搬する配偶子について説明し、減数分裂の教科書に書かれてない最も重要な意義について説明した。

二時間目は、持参したツバキの葉の切片作製法を説明し、実習として各自が作成し、スケッチを書くことの意味と意義が分かれば、光学顕微鏡の使い方は概ね理解できることを指導した。

三時間目は、今回参加した数学オリンピック・物理学オリンピック・化学オリンピック・生物学オリンピック・地学オリンピックの共同作業として、「種子の繁殖戦略」の解析を実施した。風散布種子・動物散布種子・水散布種子・重力散布種子・自動種子について石井が概説し、その後生徒による解析と発表が行われた。

四時間目は、真花説を基として、様々な果実を観察して、形成している子房の室数を考察し、元々は葉が変化したものであることから、1枚の葉由来・2枚の葉由来・3枚の葉由来・4枚の葉由来・5枚の葉由来・多数の葉由来を実際に観察して、ミカンの食用部分が葉のどの部分に該当するかを、ツバキの葉の切片と対比させた。

五時間目は、植物の花粉媒介戦略として、風媒花・動物媒花・水媒花を説明し閉鎖花についても説明した。

六時間目は、種子の繁殖戦略について、実際に観察し説明をした。様々な種子の殆どは媒体によって種子を移動させることが分かっており、風を利用する場合に翼を持つもの・小型軽量のもの・毛羽などを持つもの・特殊な器官を利用して効率よく種子散布するものなど多彩であることを理解させた。動物散布に関しては、「ひっつき虫図鑑」が発刊されるくらいにユニークなものがあることも説明した。

七、八時間目は、PCRについて、原理の説明、実験指導および演習問題の解説を行った。まず、生徒らにマイクロピペッターの操作に慣れてもらった後、サンプル調製を行わせ、PCR反応を行った。次に、PCR産物が増幅するまでの待ち時間を利用して、実験結果の予想を立ててもらい、さらに、PCRの原理を正しく理解させることを目的として作成した演習問題を解いてもらった。最後に、PCR産物に対してアガロースゲル電気泳動を行った。

九時間目は、まとめ・国際生物学オリンピック・その他について説明し、特に国際生物学オリンピックに関しては、目的・歴史・日本が参加してからの状況・生徒を指導した実践経過について説明をした。(文責:石井規雄・谷津潤)

ニュース, 国際生物学オリンピック, 日本生物学オリンピック, 関連する催し

都市の微生物と市民の健康

生物学オリンピックOBの石田晴輝・佐藤紀胤さん(東京大学2年)は慶応義塾大学・上智大学の学部生といっしょに研究チームGoSWABで活動しています。公共交通機関など都市環境での微生物生態系やヒトの遺伝子をメタゲノム解析して、環境と生物の関係を探っています。募集期間:2018年4月11日までのクラウドファンディングで、東京都内の駅での微生物生態系の大規模かつ詳細な解析への支援を希望しています。

京大生チャレンジコンテストに挑戦

JBO2014に出場し本選において銅賞を獲得し、日本代表候補となった司悠真さん(現在 京都大学理学部在学)の参加する理学部の5名のチームが「脳でオーロラは聞こえるか」という研究プロジェクトの研究費を 京都大学の支援の元 クラウドファンディングによって集めようとしています。「京大生チャレンジコンテスト(SPEC:Student Projects for Enhancing Creativity)」のページをごらんください。 寄付募集期間は2018年1月31日までです。

ガーナ生物学チャレンジへの貢献

IBO2012シンガポール大会日本代表の荒木大河さんが ガーナ生物学チャレンジをコーディネータとして組織し 大きな貢献をしました。 ガーナ生物学チャレンジは2016年5月にガーナ大学において成功裏に実施されました。大会ではJBOの問題をもとに作られた筆記試験が実施され、さらに参加者はガーナ大学での電気泳動体験セッションに参加しました。将来は国際生物学オリンピックへの参加を目指しているとのことです。

学術クラウドファンディングに挑戦

IBO2014インドネシア大会日本代表の那須田桂さんらの学生チームが、合成生物学の国際大会であるiGEMに「細胞分裂で色が変わる大腸菌を作りたい!」というテーマで参加を目指しています。iGEM参加のための費用を学術クラウドファンディングにより調達しました。 (達成率174%)

なおiGEMには IBO2007カナダ大会日本代表の本多健太郎さんはじめ 下のリストにしめすように多くのOBOGが参加してきています。iGEMは学生の国際的なコンテストであるばかりでなく、合成生物学のライブラリであるBioBrickに貢献していることでも注目されています。

UT−Tokyo チーム

2010 仮屋園遼、本多健太郎

2011 泉貴人、海老沼五百理、濱崎真夏

2012 海老沼五百理、大塚祐太、水口智仁

2013 海老沼五百理、大塚祐太、水口智仁

2014 中村絢斗

2015 中村絢斗、那須田桂

2016 那須田桂、真田兼行

Oxford iGEM

2016 石田秀

2017年8月19日から22日の日程で、日本生物学オリンピック2017 本選・広島大会が開催されました。詳しくは本選のページをご覧ください。

本選での予備体験、出題された問題、解説を公開しています。

新しい投稿ページへ古い投稿ページへ