- 広報長

- 石川創良

- 広報

- 大島康平、内藤千晶

- 運営代表

- 出野泉花、若島朋幸

ニュース, 日本生物学オリンピック, 日本生物学オリンピック2022

2022年9月17日(土)から9月19日(月)に慶應義塾大学鶴岡タウンキャンパスで開催された日本生物学オリンピック2022 本選の様子をまとめたハイライトムービーを公開しました

桐山 賢斗(キリヤマ ケント) 愛知県 東海高等学校 高等学校3年生

井上 凛音(イノウエ リオン) 京都府 京都府立洛北高等学校 高等学校2年生

前中 蒼(マエナカ アオイ) 奈良県 西大和学園高等学校 高等学校3年生

佐藤 萌衣(サトウ モエ) 東京都 桜蔭高等学校 高等学校3年生

白石 和珠(シライシ ナゴミ) 静岡県 静岡県立沼津東高等学校 高等学校3年生

岡本 陽(オカモト ハル) 佐賀県 佐賀県立唐津東高等学校 高等学校3年生

小野 幸代(オノ サチヨ) 岡山県 岡山県立岡山朝日高等学校 高等学校3年生

鄭 鎭宇(テイ ジヌ) 東京都 開成高等学校 高等学校3年生

日吉 雪乃(ヒヨシ ユキノ) 東京都 東京都立小石川中等教育学校 中学校3年生

永田 駿平(ナガタ シュンペイ) 神奈川県 栄光学園中学高等学校 中学校3年生

番匠 優希(バンショウ ユウキ) 東京都 渋谷教育学園渋谷中学校 中学校3年生

| 氏 名 | フリガナ | 都道府県 | 在学校 | 学年 |

|---|---|---|---|---|

| 井上 紗綺 | イノウエ サキ | 福岡県 | 久留米大学附設高等学校 | 高等学校2年 |

| 井上 凛音 | イノウエ リオン | 京都府 | 京都府立洛北高等学校 | 高等学校2年 |

| 岡本 陽 | オカモト ハル | 佐賀県 | 佐賀県立唐津東高等学校 | 高等学校3年 |

| 小野 幸代 | オノ サチヨ | 岡山県 | 岡山県立岡山朝日高等学校 | 高等学校3年 |

| 桐山 賢斗 | キリヤマ ケント | 愛知県 | 東海高等学校 | 高等学校3年 |

| 佐藤 萌衣 | サトウ モエ | 東京都 | 桜蔭高等学校 | 高等学校3年 |

| 白石 和珠 | シライシ ナゴミ | 静岡県 | 静岡県立沼津東高等学校 | 高等学校3年 |

| 鄭 鎭宇 | テイ ジヌ | 東京都 | 開成高等学校 | 高等学校3年 |

| 前中 蒼 | マエナカ アオイ | 奈良県 | 西大和学園高等学校 | 高等学校3年 |

| 氏 名 | フリガナ | 都道府県 | 在学校 | 学年 |

|---|---|---|---|---|

| 荒田 舞 | アラタ マイ | 東京都 | 桜蔭高等学校 | 高等学校3年 |

| 西田 竹志 | ニシダ タケシ | 奈良県 | 東大寺学園高等学校 | 高等学校3年 |

| 野口 珠央 | ノグチ ミオ | 栃木県 | 栃木県立宇都宮女子高等学校 | 高等学校3年 |

| 日吉 雪乃 | ヒヨシ ユキノ | 東京都 | 東京都立小石川中等教育学校 | 中学校3年 |

| 藤田 匡信 | フジタ マサノブ | 静岡県 | 静岡県立浜松北高等学校 | 高等学校3年 |

| 藤田 松義 | フジタ マツヨシ | 東京都 | 開成高等学校 | 高等学校2年 |

| 松崎 翔 | マツザキ カケル | 東京都 | 東京都立新宿高等学校 | 高等学校3年 |

| 宮﨑 莉子 | ミヤザキ リコ | 福岡県 | 久留米大学附設高等学校 | 高等学校3年 |

| 横堀 ゆきか | ヨコボリ ユキカ | 群馬県 | 群馬県立前橋女子高等学校 | 高等学校3年 |

| 米田 莉奈 | ヨネダ リナ | 大阪府 | 清風南海高等学校 | 高等学校3年 |

| 氏 名 | フリガナ | 都道府県 | 在学校 | 学年 |

|---|---|---|---|---|

| 阿部 万里花 | アベ マリカ | 東京都 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 | 高等学校3年 |

| 石田 ゆき | イシダ ユキ | 三重県 | 三重県立伊勢高等学校 | 高等学校3年 |

| 大杉 悠真 | オオスギ ユウマ | 兵庫県 | 灘高等学校 | 高等学校1年 |

| 荻田 逢花 | オギタ アイカ | 大阪府 | 大阪府立天王寺高等学校 | 高等学校2年 |

| 小原 亮太 | オバラ リョウタ | 愛知県 | 海陽中等教育学校 | 高等学校3年 |

| 木口 翔太 | キグチ ショウタ | 神奈川県 | 神奈川県立厚木高等学校 | 高等学校3年 |

| 栗原 大侑 | クリハラ ヒロユキ | 長崎県 | 青雲高等学校 | 高等学校3年 |

| 小林 輝士 | コバヤシ キラト | 兵庫県 | 白陵高等学校 | 高校卒業 |

| 佐々木 慧 | ササキ ケイ | 兵庫県 | 灘高等学校 | 高等学校1年 |

| 塩﨑 竜之丞 | シオザキ リュウノスケ | 東京都 | 開成高等学校 | 高等学校2年 |

| 篠原 巧 | シノハラ タクミ | 福岡県 | 福岡県立修猷館高等学校 | 高等学校3年 |

| 平 圭祐 | タイラ ケイスケ | 東京都 | 東京都立武蔵高等学校 | 高等学校1年 |

| 高原 一眞 | タカハラ カズマ | 奈良県 | 奈良県立青翔高等学校 | 高等学校2年 |

| 田渕 辰樹 | タブチ タツキ | 鹿児島県 | 鹿児島県立鶴丸高等学校 | 高校卒業 |

| 鄭 鎭元 | テイ ジノン | 東京都 | 聖光学院高等学校 | 高等学校3年 |

| 芳賀 冬渚 | ハガ カズナ | 宮城県 | 宮城県仙台二華高等学校 | 高等学校3年 |

| 林 志龍 | ハヤシ シリュウ | 岡山県 | 岡山学芸館高等学校 | 高等学校2年 |

| 藤原 壮麻 | フジワラ ソウマ | 大阪府 | 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 | 高等学校3年 |

| 森 悠華 | モリ ユウカ | 兵庫県 | 白陵高等学校 | 高等学校3年 |

| 米田 賢史 | ヨネダ ケンシ | 東京都 | 麻布高等学校 | 高等学校2年 |

| 氏 名 | フリガナ | 都道府県 | 在学校 | 学年 |

|---|---|---|---|---|

| 伊島 豪志 | イジマ ツヨシ | 神奈川県 | 公文国際学園高等部 | 高等学校3年 |

| 乾 美慧 | イヌイ ミサト | 栃木県 | 栃木県立大田原女子高等学校 | 高等学校3年 |

| 岩澤 茉美 | イワサワ マミ | 埼玉県 | 開智高等学校 | 高等学校3年 |

| 岩下 佳生 | イワシタ カイ | 東京都 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高等学校1年 |

| 宇田川 侑吟 | ウダガワ ユギン | 東京都 | 東京都立多摩科学技術高等学校 | 高等学校2年 |

| 太田 遥 | オオタ ハルカ | 三重県 | 三重県立四日市南高等学校 | 高等学校3年 |

| 奥川 及太 | オクカワ キュウタ | 愛知県 | 愛知県立岡崎高等学校 | 高等学校2年 |

| 勝部 翔吾 | カツベ ショウゴ | 鳥取県 | 鳥取県立鳥取西高等学校 | 高等学校2年 |

| 角永 翔虎 | カドナガ ショウゴ | 大阪府 | 四天王寺東高等学校 | 高等学校3年 |

| 金光 悠良 | カナミツ ユラ | 兵庫県 | 神戸大学附属中等教育学校 | 高等学校2年 |

| 木内 優雅 | キウチ ユウカ | 大阪府 | 四天王寺高等学校 | 高等学校2年 |

| 串田 匠 | クシタ タクミ | 富山県 | 富山県立高岡南高等学校 | 高等学校3年 |

| 久保田 翔 | クボタ ショウ | 神奈川県 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 高等学校3年 |

| 西願 亜衣子 | サイガン アイコ | 大阪府 | 清風南海高等学校 | 高等学校3年 |

| 坂井 陽葵 | サカイ ヒマリ | 東京都 | 桜蔭高等学校 | 高等学校2年 |

| 相良 逞人 | サガラ タクト | 兵庫県 | 灘高等学校 | 高等学校2年 |

| 佐々木 遼太 | ササキ リョウタ | 千葉県 | 千葉県立船橋高等学校 | 高等学校2年 |

| 千田 直英 | センダ ナオヒデ | 福井県 | 福井県立高志高等学校 | 高等学校3年 |

| 高砂 優羽 | タカサゴ ユウ | 福井県 | 福井県立高志高等学校 | 高等学校3年 |

| 髙田 知宗 | タカダ チヒロ | 三重県 | 三重県立四日市高等学校 | 高等学校3年 |

| 高野 隼輔 | タカノ シュンスケ | 三重県 | 三重県立四日市高等学校 | 高等学校3年 |

| 竹内 悠人 | タケウチ ユウト | 兵庫県 | 灘高等学校 | 高等学校1年 |

| 多田羅 慎 | タタラ シン | 愛媛県 | 愛媛県立松山南高等学校 | 高等学校3年 |

| 塚原 誠也 | ツカハラ セイヤ | 東京都 | 東京都立八王子東高等学校 | 高等学校2年 |

| 月山 翠 | ツキヤマ ミドリ | 大阪府 | 清風南海高等学校 | 高等学校3年 |

| 出口 龍 | デグチ リュウ | 兵庫県 | 神戸大学附属中等教育学校 | 高等学校3年 |

| 寺本 将輝 | テラモト マサキ | 島根県 | 島根県立松江北高等学校 | 高等学校2年 |

| 豊田 優雅 | トヨダ ユウガ | 千葉県 | 市川高等学校 | 高等学校3年 |

| 永田 駿平 | ナガタ シュンペイ | 神奈川県 | 栄光学園中学校 | 中学校3年 |

| 西山 涼介 | ニシヤマ リョウスケ | 東京都 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高等学校2年 |

本選に参加した高校2年生以下で成績優秀な12名を日本代表候補者と認定しました。日本代表候補者は3月19日に開催される最終選抜試験に参加できます。

| 氏 名 | フリガナ | 都道府県 | 在学校 | 学年 |

|---|---|---|---|---|

| 井上 紗綺 | イノウエ サキ | 福岡県 | 久留米大学附設高等学校 | 高等学校2年 |

| 井上 凛音 | イノウエ リオン | 京都府 | 京都府立洛北高等学校 | 高等学校2年 |

| 大杉 悠真 | オオスギ ユウマ | 兵庫県 | 灘高等学校 | 高等学校1年 |

| 荻田 逢花 | オギタ アイカ | 大阪府 | 大阪府立天王寺高等学校 | 高等学校2年 |

| 佐々木 慧 | ササキ ケイ | 兵庫県 | 灘高等学校 | 高等学校1年 |

| 塩﨑 竜之丞 | シオザキ リュウノスケ | 東京都 | 開成高等学校 | 高等学校2年 |

| 平 圭祐 | タイラ ケイスケ | 東京都 | 東京都立武蔵高等学校 | 高等学校1年 |

| 高原 一眞 | タカハラ カズマ | 奈良県 | 奈良県立青翔高等学校 | 高等学校2年 |

| 林 志龍 | ハヤシ シリュウ | 岡山県 | 岡山学芸館高等学校 | 高等学校2年 |

| 日吉 雪乃 | ヒヨシ ユキノ | 東京都 | 東京都立小石川中等教育学校 | 中学校3年 |

| 藤田 松義 | フジタ マツヨシ | 東京都 | 開成高等学校 | 高等学校2年 |

ニュース, 日本生物学オリンピック, 日本生物学オリンピック2022

日本生物学オリンピック2022本選(鶴岡大会)で出題された試験問題と解答・解説を公開しました。

7月17日(日)の予選に参加した生徒のうち、希望者に対して「解答履歴証明書」を発行することにしましたので、お知らせいたします。

大学受験などのために解答履歴証明書の発行を希望する方は、2022年7月25日(月)〜8月15日(月)に専用の申請フォームから申し込んでください。

※申請期間: 2022年7月25日(月)〜8月15日(月)

ニュース, 国際生物学オリンピック, 日本生物学オリンピック2022

国際生物学オリンピックに参加した生徒が金メダル等を獲得しました。

また国際的な科学技術コンテストで特に優秀な成績をおさめた生徒への文部科学大臣表彰等の受賞者を決定しました。

文部科学省では、国立研究開発法人科学技術振興機構を通じて、国際的な科学技術コンテストに参加する若者を支援する事業を実施しております。このたび「第33回国際生物学オリンピック(主催国:アルメニア(エレバン)」に参加した生徒が、金メダル等を獲得したとの連絡を受けましたので、報告いたします。

また、文部科学省では、国際的な科学技術コンテストにおいて、特に優秀な成績をおさめた者等に対して文部科学大臣表彰等を行っており、このたびの国際生物学オリンピックの成績を踏まえ、受賞者を決定しましたので、併せてお知らせします。 (共同発表:国際生物学オリンピック日本委員会)

文部科学省からの発表文: PDF

| 氏 名 | ふりがな | 在籍校 | 学年 | 成 績 |

| 三田村 大凱 | みたむら たいが | 灘高等学校 | 3年 | ◎金メダル |

| 嶋田 佐津 | しまださつ | 東京都立立川高等学校 | 3年 | ◎銀メダル |

| 川上 航平 | かわかみ こうへい | 久留米大学附設高等学校 | 3年 | ◎銅メダル |

| 井上 泰直 | いのうえ やすなお | 東京都立小石川中等教育学校 | 5年 | ○優秀賞 |

(文部科学大臣表彰受賞者を◎、文部科学大臣特別賞受賞者を○で示す)

ニュース, 日本生物学オリンピック, 日本生物学オリンピック2022

7月17日(日)の予選に参加した生徒のうち、希望者に対して「解答履歴証明書」を発行することにしましたので、お知らせいたします。

大学受験などのために解答履歴証明書の発行を希望する方は、2022年7月25日(月)〜8月15日(月)に専用の申請フォームから申し込んでください。

※申請期間: 2022年7月25日(月)〜8月15日(月)

ニュース, 日本生物学オリンピック, 日本生物学オリンピック2022

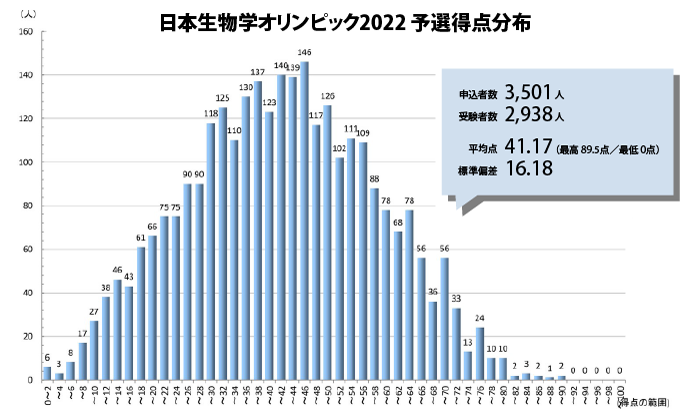

日本生物学オリンピック2022予選を、2022年7月17日(日) にオンライン形式で実施しました。

国際科学オリンピック3科目の合同イベント「国際科学オリンピック オンラインワークショップ」を開催

生物学からは「進化ってなんだろう?」と題して、日本生物学オリンピック2016金メダリストの若島朋幸さんによる講義が配信されました。

ニュース, 国際生物学オリンピック2023, 日本生物学オリンピック, 日本生物学オリンピック2022

日本生物学オリンピック2022開催に関するポスター及び実施要項において、2023年の国際生物学オリンピック(IBO2023)はロシア共和国・ソチで開催予定と掲載しておりますが、現在のウクライナ情勢に鑑み、IBO2023はソチでは開催されないことが国際生物学オリンピック委員会によって決定されました。代替地は今後決定される予定であり、最新の情報は随時ホームページ上に掲載します。周知すべき情報の変更が遅くなったことをお詫び申し上げるとともに、上記につきましてご理解を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

「JBOを知ったきっかけは?」「どんな勉強をいつからした?」「大学受験には役立つ?」「JBO本選の思い出は?」など、様々な角度からJBO本選出場経験者の生の声を聞きました。

インタビュー記事一覧はこちら

|

〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-1 科学技術館内

|